© Michael Stelzhammer / WWF

Moore, Wälder, Flüsse: So funktioniert Renaturierung

Spätestens seit dem EU-Renaturierungsgesetz ist das Wort in aller Munde – aber was bedeutet Renaturierung eigentlich konkret?

Der Begriff meint, dass natürliche Ökosysteme wieder in einen naturnahen Zustand gebracht werden, nachdem sie geschädigt oder zerstört wurden. Solche Ökosysteme können etwa Flüsse, Wälder oder Wiesen sein. Zerstört werden sie vor allem durch menschliches Handeln: Die natürlichen Landschaften müssen intensiver Landwirtschaft, Industrie oder Bauprojekten weichen.

Wir erklären, wie Renaturierung funktionieren kann und warum sie so wichtig ist.

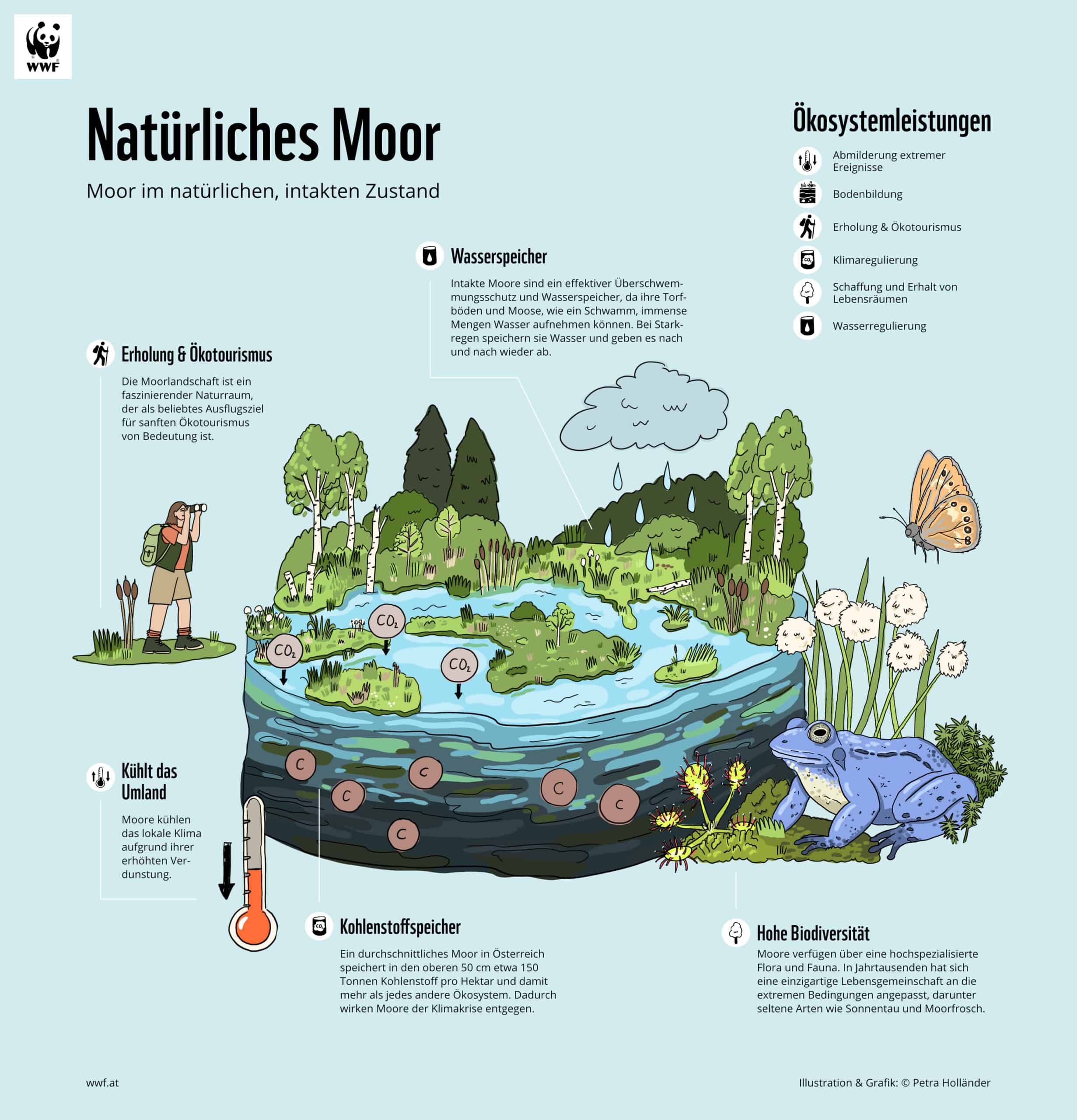

Vernässte Moore

Oft wird unterschätzt, wie bedeutend Moore für unser Klima sind. Wie ein großer Schwamm nehmen sie das klimaschädliche Kohlendioxid auf und speichern es langfristig in Form von Torf. Außerdem sind Moore Lebensraum für viele seltenen Pflanzen- und Tierarten. Doch mittlerweile sieht es für die österreichischen Moore schlecht aus: 90 % der ursprünglichen Moorfläche Österreichs sind bereits zerstört. Und nur 1% der verbleibenden Moorflächen gilt als intakt.

Die Renaturierung von Mooren ist aufwändig und dauert teilweise Jahrzehnte. Bis sich ein Moor vollständig erholt, kann es sogar Jahrhunderte dauern. Im Fokus der Renaturierung steht die Wiedervernässung von vertrockneten Mooren. Dafür werden Becken aufgebaut, die den Regen auffangen. Langfristig können sich so Moore wieder mit Wasser vollsaugen. Außerdem ist es wichtig, die einst zur Entwässerung angelegten Gräben aufzufüllen und zu blockieren.

Der WWF setzt sich für den Erhalt der letzten intakten Moorflächen ein, damit sie erst gar nicht zerstört werden. Unter anderem im Tiroler Platzertal: Dort befindet sich der größte unberührte Moor- und Feuchtgebiets-Komplex der österreichischen Alpen. Über mehr als 20 Hektar erstreckt sich die Moorfläche. Ausgerechnet dieser wertvolle Moor-Komplex im Platztertal wird vom geplanten massiven Ausbau des Kraftwerks Kaunertal bedroht. Der WWF kämpft für den Erhalt der wertvollen Natur im Platzertal. Auch Sie können unsere Petition Stopp Ausbau Kraftwerk Kaunertal unterzeichnen und so unseren Forderungen mehr Gewicht geben.

Wiederbelebte Feuchtgebiete

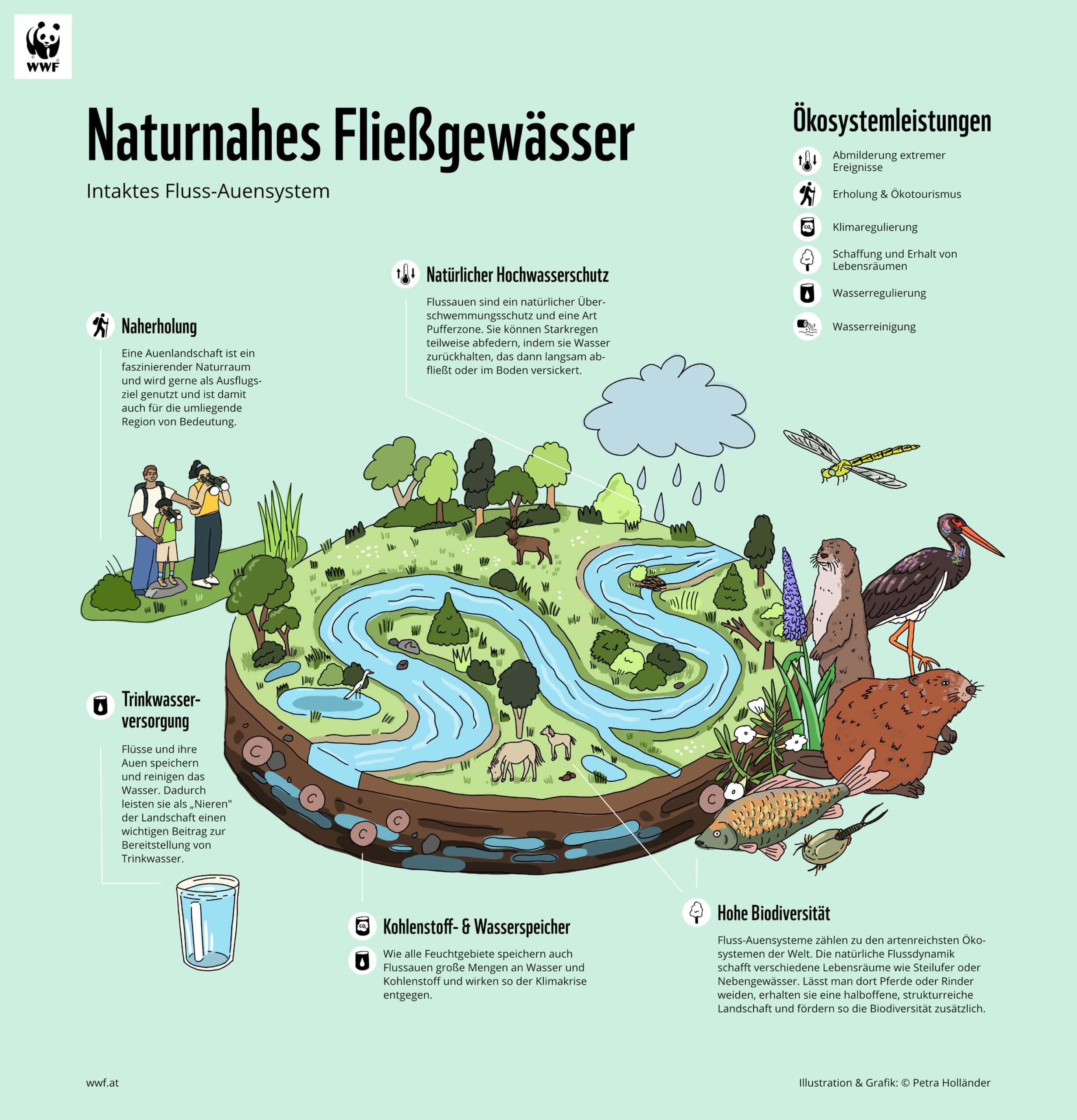

Viele Flächen entlang von Flüssen wurden früher trockengelegt und für Landwirtschaft oder Bebauung genutzt. Zudem wurden viele Feuchtgebiete durch die Regulierung von Flüssen von der Au abgetrennt und so vom Wasser abgeschnitten.

Der WWF setzt Maßnahmen um, damit die Flüsse wieder besser mit ihren Auen verbunden werden. Denn nur durch die bessere Vernetzung kann das Wasser in die Augewässer fließen, die die Lebensadern für die Auen und Feuchtgebiete bilden. Dank dieser Maßnahmen bleibt das Wasser länger in der Flusslandschaft und kann langsam ins Grundwasser versickern. Davon profitiert auch der Mensch: In Trockenzeiten ist dadurch die Trinkwasserversorgung gesichert. Zudem kann sich bei Starkregenereignissen das Wasser in der Au ausbreiten und fließt langsamer ab, was Überflutungen verhindert.

In Österreich zählen die March-Thaya-Auen zu den bedeutendsten Flusslandschaften. Zusammen mit dem tschechischen und dem slowakischen Anteil bilden sie auf ca. 60.000 Hektar die größte unzerschnittene Flusslandschaft im Herzen Mitteleuropas. Der WWF trägt seit Jahrzehnten nicht nur Verantwortung für das WWF-Auenreservat in Marchegg, er setzt sich seither auch für den Erhalt und den Schutz der gesamten March-Thaya Auen ein. Dazu zählen unter anderem der Rückwandlung von Ackerflächen in Feuchtwiesen, dem Start des Weideprojektes mit Konik-Pferden im Auenreservat und ganz konkreten Artenschutzprojekten und Pflegeeinsätzen.

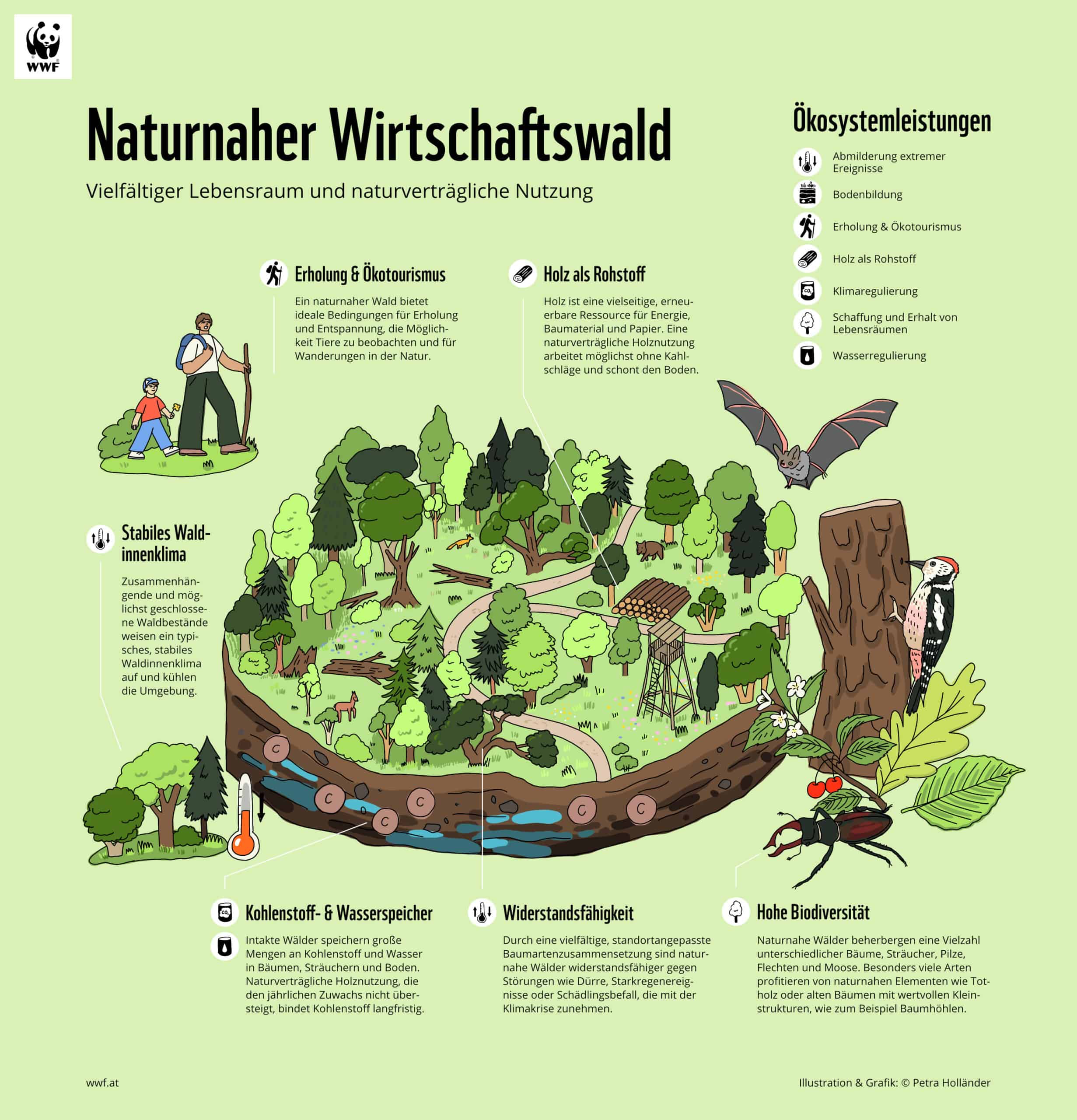

Strukturreiche Wälder

Fast die Hälfte Österreichs ist von Wald bedeckt. Doch dieser ist selten unberührt: In Österreich gibt es hauptsächlich Wälder, die wirtschaftlich intensiv genutzt werden. Alles, was nicht zu diesem wirtschaftlichen Nutzen beitragen kann, wird meist entfernt. Dabei sind Wälder nur dann widerstandsfähig und krisenfest, wenn sie möglichst vielfältig und artenreich sind. Werden Wirtschaftswälder umfassend nachhaltig bewirtschaftet, kann der Mensch nicht nur die Ressourcen der Wälder nutzen – auch die Artenvielfalt kann erhalten werden.

Naturnahe Wälder zeichnen sich durch verschiedene Baumarten, möglichst viel Struktur und Bäume in unterschiedlichen Altersphasen aus. Auch liegen gebliebene, abgestorbene Bäume (Totholz) sind ein wichtiger Lebensraum für viele Arten. Naturnahe Wälder sind auch wichtig für den Klimaschutz, da sie Kohlenstoff im Holz und Boden speichern.

Der WWF arbeitet daran, einerseits Naturwälder langfristig zu schützen und andererseits Wälder die durch intensive Forstwirtschaft degradiert wurden, zu renaturieren. Ein zentraler Aspekt der Renaturierung von Wäldern in Europa ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung mit standortangepassten Baumarten und einer hohen Arten- und Strukturvielfalt.

Frei fließende Flüsse

In Österreich kann jeder Fluss oder Bach im Durchschnitt nur 900 Meter frei fließen – dann wird er von einer Barriere zerschnitten. Das kann eine Wehr, ein Kraftwerk oder eine Schwelle sein. Das sorgt dafür, dass es viel weniger Fische in unseren Flüssen gibt. 60 Prozent der heimischen Fischarten werden sogar als gefährdet eingestuft. Dabei erfüllen ein Fünftel dieser künstlichen Barrieren gar keinen Zweck mehr, gleichzeitig richten sie aber großen Schaden an. Zudem werden Flussabschnitte immer wieder begradigt und reguliert, so dass sie nicht mehr frei fließen können. All das sind Gründe dafür, dass mittlerweile nur mehr 14% der österreichischen Flüsse ökologisch intakt sind.

Wenn man künstliche Barrieren aus Flüssen entfernt, wirkt sich das sehr positiv auf die Ökologie von Flüssen aus. Und die Fische in den Gewässern können sich wieder vermehren, wodurch sich die Population enorm schnell erholen kann. Welche Barrieren man entfernen kann, ist oft auch eine rechtliche Frage. Mit einer Studie trägt der WWF dazu bei, juristische Unklarheiten zu beseitigen und der Natur auch rechtlich eine starke Stimme zu geben.

Der WWF Österreich arbeitet daran, Flusslandschaften wie jene von Mur, Drau und Donau zu schützen und zu erhalten. Ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit ist die Durchführung von Revitalisierungsmaßnahmen. Dass sich die Schutzmaßnahmen lohnen, zeigt sich etwa daran, dass sich Arten nun das Gebiet zurückerobern. 93 Uferschwalben und sogar ein seltener Eisvogel nisteten 2022 auf einem neu geschaffenen Steilufer der Mur in Hrastje Mota. Und auch die Fischart Nase laichte an einem Seitenarm der renaturierten Mur in Gosdorf.

Beweidete Wiesen

Auf 1.100 Hektar darf die Natur im WWF-Auenreservat Marchegg aufblühen. Neben naturnahen Auwäldern prägen Wiesen und Augewässer das Naturschutzgebiet, das der WWF bewirtschaftet und zusammen mit Miteigentümerin Karin Gorton besitzt. Besonders bekannt ist das Reservat für seine Weißstorchkolonie.

Seit 2015 lebt auch eine Herde halbwilder Konik-Pferde im WWF-Auenreservat in Marchegg. Die Tiere haben eine wichtige Aufgabe: Die Beweidung einer großzügigen Koppel, die dadurch wieder natürlicher wird. Die Pferde fressen vor Ort das Gras stellenweise kurz, wodurch die Wiesen gepflegt werden. Außerdem scharren sie mit den Hufen und wälzen sich im Gras – es entsteht so eine abwechslungsreiche Fläche, auf der sich viele verschiedene Arten wohlfühlen.

Dass die Konik-Pferde im WWF-Auenreservat leben, wirkt sich sehr positiv auf das Ökosystem aus. Die Pferde hinterlassen eine Art Mosaik aus zahlreichen verschiedenen Strukturen, die es ohne Beweidung nicht gäbe: kniehohe Kräuter, kurze Rasen, überstehende Stauden und verbissene Sträucher. Außerdem hinterlassen die Pferde Trittspuren, Suhlen und Dunghaufen.

Auf solchen sogenannten Sonderstrukturen entstehen vielfältige Mikrohabitate, die für Pflanzen und Insekten wertvoll sind. Von der Anwesenheit der Pferde profitieren deshalb auch Vogelarten wie etwa der Weißstorch, weil es dadurch mehr Nahrung gibt. Außerdem ergaben Beobachtungen, dass am Rand der Weideflächen der Koniks mehr als doppelt so viele Jungeichen wachsen wie entlang von unbeweideten Vergleichsflächen.

Fakten

- Renaturierung bedeutet, dass Ökosysteme wieder in einen naturnahen Zustand gebracht werden, nachdem sie geschädigt oder zerstört wurden.

- Unter anderem Moore, Flüsse, Feuchtgebiete, Wälder und Wiesen können renaturiert werden.

- Am 17. Juni 2024 wurde das EU-Renaturierungsgesetz (Nature Restoration Law) beschlossen.

- Das Gesetz besagt, dass bis zum Jahr 2050 alle zerstörten Ökosysteme der EU wiederhergestellt werden oder unter Wiederherstellung sein sollen.

- Das Zwischenziel bis 2030 ist, dass für 20% aller Meeres- und Landflächen in der EU Wiederherstellungsmaßnahmen in Kraft sind.